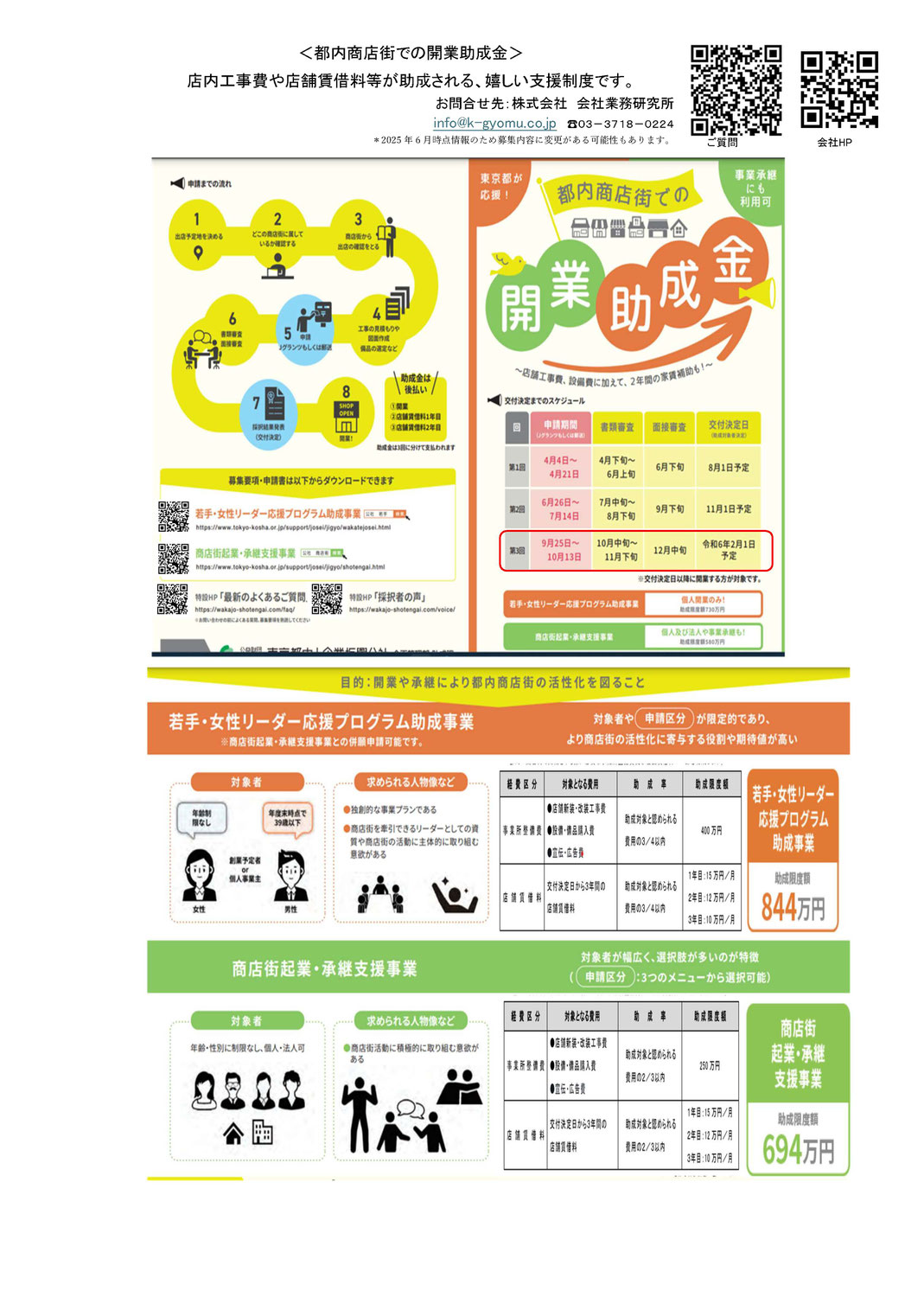

補助金ブログ · 2025/06/26

・都内商店街に加盟することが条件店内工事費や店舗賃借料等が助成される、嬉しい支援制度です。

・①②の2種類あります。

①女性又は39歳以下の男性が創業予定の、個人もしくは個人事業主。

この場合は、対象経費の3/4で助成限度額総額844万円まで助成されます。

② 年齢、性別関係なし、法人でも可能。

この場合は、対象経費の2/3で助成限度額総額694万円まで助成されます。3区分あり、事業承継の場合も申請可能です。

ご関心あれば、お気軽にご相談下さい。

「都内商店街助成金」担当連絡先:

info@k-gyomu.co.jp

蔵書お譲りします · 2025/03/20

経営学に精通していても、会社経営が出来るとは限りません。また逆に、何の理論的学習もなしで、日々生ずる具体的な出来事を処理していくこともむずかしいと言えましょう。

自然科学と違い、企業経営の対象となるものが、ヒトそのものであり、そのヒトの行為であるからです。経営については、近隣の学問を巻き込みながら理論と実践が絶えず往復して、科学としての立証がなされているわけです。

私は、経営コンサルタントという職業柄、この理論と実践の間で、経営の改善や相談、助言をしているように思えます。そして、この経営コンサルティングを通じ、成功する経営、失敗する経営の違いも見てまいりました。また特に日本という風土の中での固有の経営の在り方にも気がつくようになりました。

本書は、経営者が、日常実務を行なうにあたって、判断の寄りどころとなる基準を、実践のレヴェルから経営学のレヴェルに、やや近づけたところで記したものです。いわば、経営技術の視点です。

蔵書お譲りします · 2025/03/20

昭和十八年夏、いよいよ戦争も烈しさを増し、友人が続々として戦地に召集された。当然私にも「軍務公用」に依る召集令状が配達されることを覚悟しなければならない時代だった。時に三十歳。

このとき私は自分の「死に対する恐怖」よりはむしろ、残された家族の生活が「残念」になった。当時の保険金額の最高は十万円、それに加入して、遺書を書いた。昭和十九年の夏果せるかな臨時召集令状が届き「旭川第六部隊に入隊すべし」とあって、日時が指定されていた。いよいよ遺書も清書する時が来た。

蔵書お譲りします · 2025/03/20

本文は一昨一九四九年アメリカ銀行協會信託部から発行された小冊子 "Staff Relations With Trust Customers”の飜譯であつて、彼地に於ける信託業を中心に記述されているが、今廣く吾國銀行人への社會からの要求を考へ、銀行人が如何に在るべきか、如何なる心構へを持つべきかに就いて、具體的な反省の資となることを信じ、敢て信託業に従つて居られる人達のみでなく、一般銀行人にも一読をお薦めしたいと考へた次第である。またこれを読んで思ふことは、彼國の人達が、如何にも具體的實質行的な考へ方を身につけてゐることである。顧客との應對について、顧客の立場に立って問題を観察し判断する心構へを説くにあたっても、とかく抽象的な修身訓話式に堕し勝ちな吾國の解説書の行き方と異り、具體的な實例を以てしてゐることも、読者の理解をどれ程か深めるだけでなく、直ちに實践に役立つし、また指導的な立場に在る人達が後進者に對する場合、如何なる態度を以て指導すべきかの参考にもなるであらう。

蔵書お譲りします · 2025/03/02

われわれが昨年十月十日「勞働組合組織準備會」と銘打って、新勞働組合運動の烽火をあげてから恰度一年になる。

この一年は、その量に於ても、その質に於ても、素晴らしい勞働運動の一年であった。誰れでもが経験したことのない一年であつた。否、想像したことさえなかった一年であった。

三十年の宿望であった「勞働組合法」は制定された。東京メーデーは五十萬の勞働者大軍をもって世界を驚嘆させた。四百萬にのぼる労働者が組織に登場し、二百萬の勞働者が賃上闘争に起ち上った。奮い封建的支配と制度物に反抗し、戦犯者を紅彈して、はげしく戦つたものもあった。

蔵書お譲りします · 2025/03/02

目次

・會計監督より見たる會社經管

・會計監督より觀たる社經理

・豫算統制

・經營合理化 原價計算

・製鐵鋼業原價計算

・機械工業原價計算

・航空機工業原價計算

・學工業原價計算

・纖維工業原價計算

・經營統計

蔵書お譲りします · 2025/03/02

近年、企業活動について、その済的成果のみならず、社会的成果に対する期待が急速に高まりつつある。企業の社会的責任が論じられているのは、その代表的な現われの一つである。

通商産業省においても、このような経済社会の変化に対応する施策の整備のため、諸種の研究・調査を進めている。それらは、企業の社会的責任問題にとどまらず、より広範な分野にわたるが、本報告書で述べられている研究もその一環をなすものである。

蔵書お譲りします · 2025/03/02

およそ事業とか経営とか呼ばれるところには、必ず何らかの形でビジネス・フォームが存在する。ビジネス・フォームというのは、業務上・事務上に用いる帳簿,伝票,カード,計表,書信,メモその他,一切の実務様式の総称である。われわれは、ややもするとビジネス・フォームの重要な作用とその有用性を軽視して、無意識に作ったり使ったりしているが、こうした安直な取扱いが、ドレダケ事務及び作業の能率低下をまねく原因になっているかわからない。

業務の合理化、改善は、このビジネス・フォームの合理的な設計・運用によって、大なる成果をあげ得る場合がひじように多い。たとえば販売業務において、受注処理に伴なうフォームの改善によって、今まで納品に三日かかっていたものが一日ですみ、またセールスマンの活動能率も上がって、売上の促進がはかられる。あるいは、売上予定、集金予定を一定のフォームによって、セールスマン別・得意先別にたてることにより、これらの業務が合理化されるなどである。

補助金ブログ · 2025/01/14

公募発表された「第13回事業再構築補助金」を以て、事業再構築補助金は最後となります!〆切は3月26日。

ご興味ある方は、HPの「お問合せ」または info@k-gyomu.co.jp よりお気軽にお問い合わせください。

プライバシーポリシー

株式会社 会社業務研究所

株式会社 会社業務研究所